毎週水曜日の朝活動の時間に、News Picksの蒲原さんにオンラインで繋いでお話して頂いている「“ミカタ”が変われば“セカイ”は変わる」も早いもので、1学期最後の実施となりました。

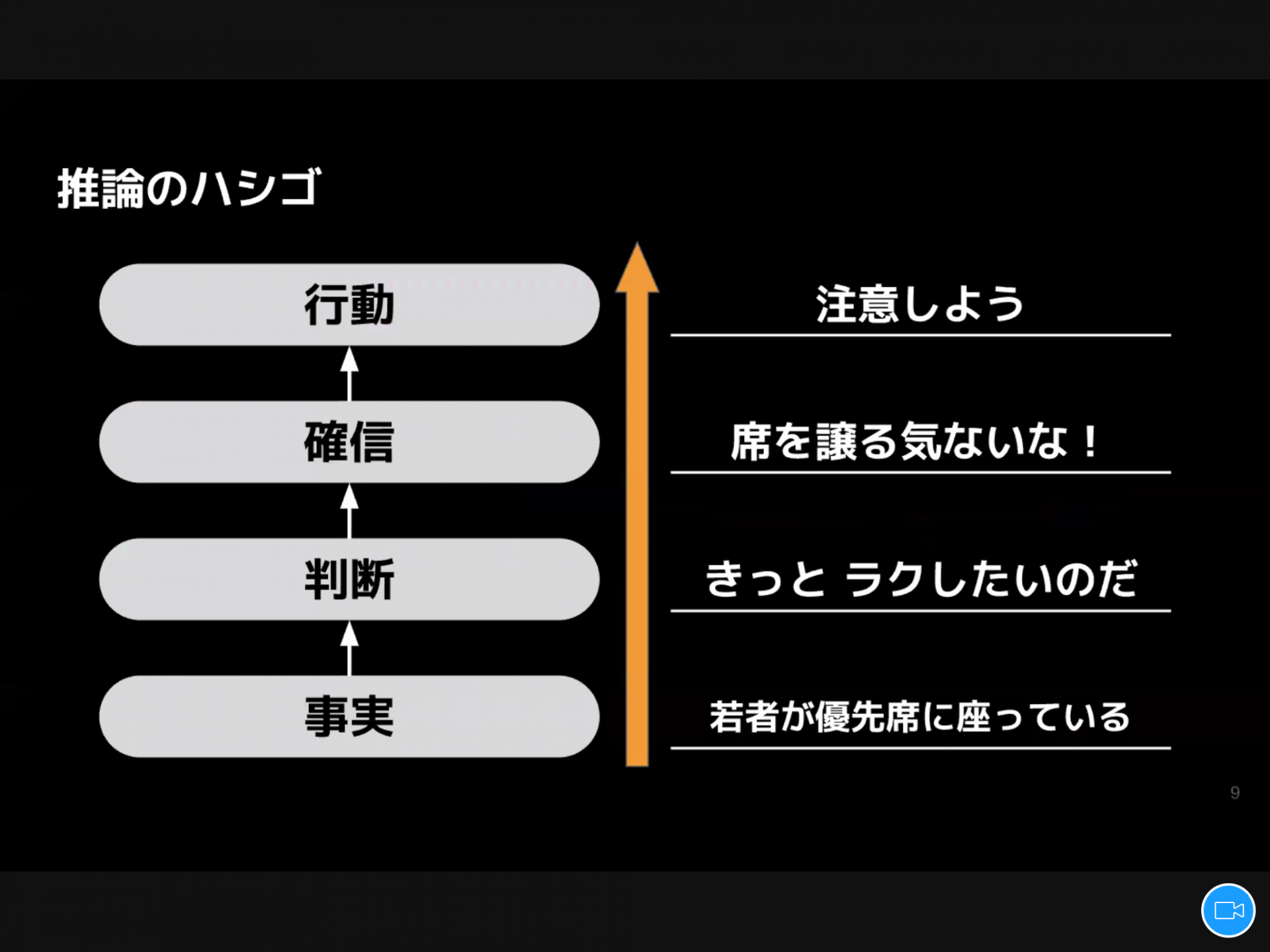

最初に、前回までの「氷山モデル」と「推論のハシゴ」の話を振り返りつつ、引き続きモノの見方についてお話して頂きました。

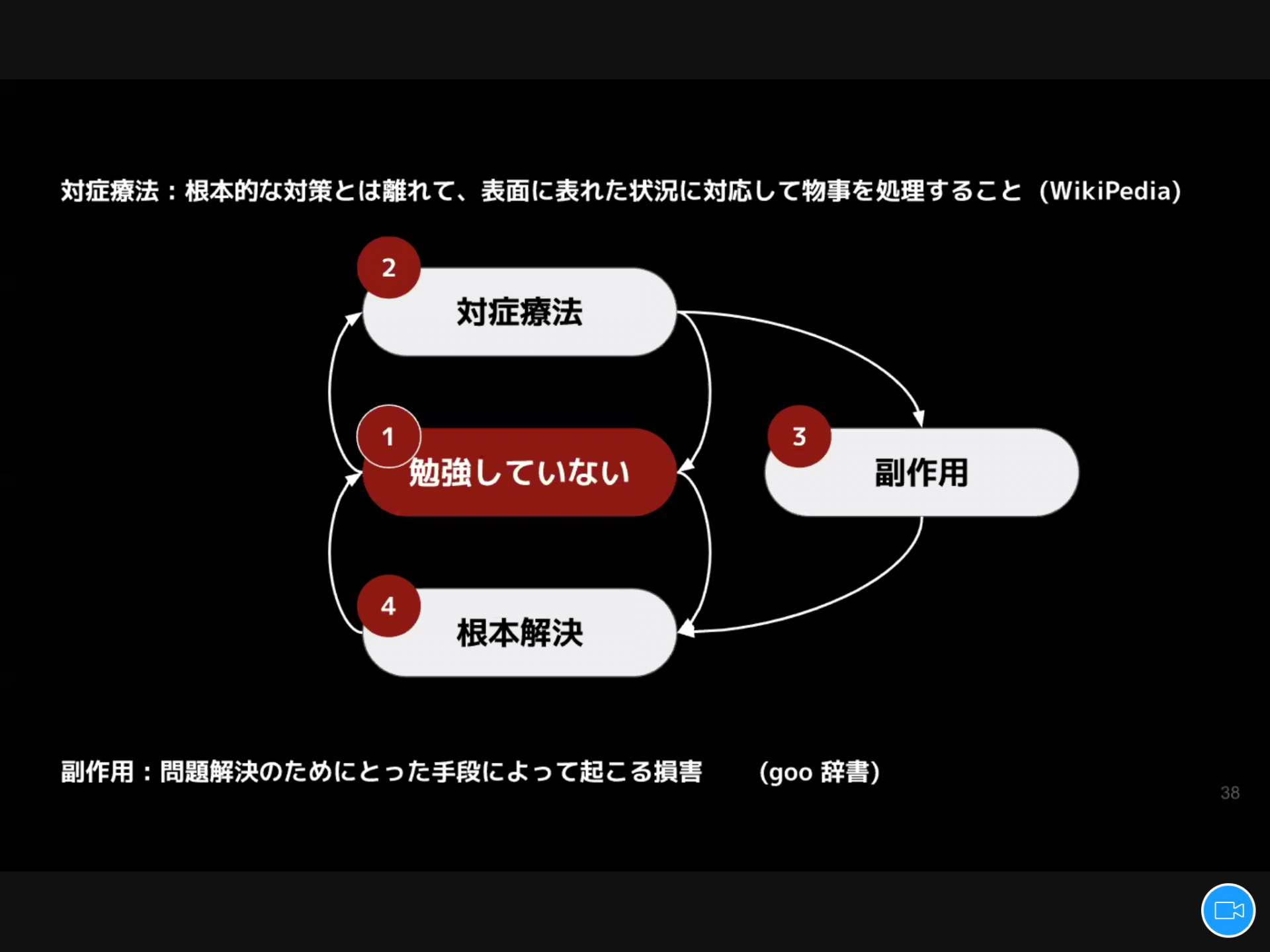

今回は、システム思考におけるシステム原型の1つ、「問題のすり替わり」を実例を通じて学びました。

生徒にとっても身近な事例の1つとして、テスト前日に思ったように勉強が進んでいないという状況に直面した際の対応を考えました。例えば、一夜漬けによってテスト自体を乗り越えることはできます。しかし、テスト中に眠くなってしまったり、テスト後に覚えたことをすぐに忘れてしまったりという事象 (=副作用)に直面することもあるということを考えました。本来、計画的に学習しておけば良いということはわかってはいるものの、どうしても対症療法を採ってしまうことがある例の1つとして実感を持って聞いていました。

こういった事象は、ニュースで触れる社会課題においても当てはまる事を学びました。昔、マラリア蔓延への対策として、病気を媒介すると言われていた蚊を退治するために殺虫剤を散布した事例を学びました。殺虫剤の散布により蚊は死滅したものの、殺虫剤が他の動物にも影響してしまい、色々な副作用を生んだ結果、最終的にネズミが増えて新たな病気が蔓延したそうです。ここでも、良かれと思って採った策が、思いもよらない事象(=副作用)を引き起こすことがあり得る事例として学びました。

上記例を通じて、システム思考の考え方は、社会課題においても、日常生活における身近な事例においても適用できるということを学びました。因みに、ネズミが増えたことによる対応策は猫の投入だったようで、笑い話しのように聞いていました。ところが、実はつい先日、米国のシカゴにおいて、ネズミ対策として1000匹の猫が街へ投入されているというニュースがあると紹介されました。最初は猫の投入を対症療法と捉えていた生徒も、現代の事例に触れ、根本解決の1つなのかなと思案している様子でした。

ここでの学びは、「対症療法」と「根本解決」のどちらが正しいかではなく、選択した方法がいずれかであったかを意識することが大切ということです。場合によっては「対症療法」が必要な場合もあります。そのため、どちらが良いか判断をするためには、見えているものだけに反応しているのではダメなのです。

今回のお話は、ニュースを通じたモノの見方という枠を超えて、小論文などにも通じるところのあるお話で、これから入試を控える高校3年生にとって、大変参考になるお話でした。