新渡戸文化中学校の授業の様子をお届けします。

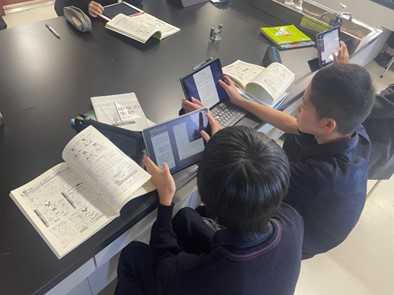

今回伺ったのは中学1年生の理科の授業です。

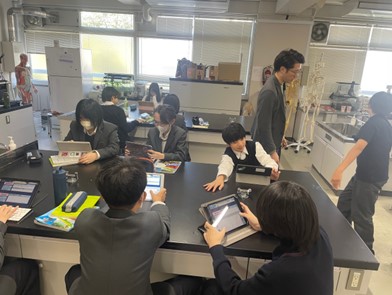

Laboratory2という、実験器具などの設備が整った広い教室で行われました。

今回の授業のテーマは、生態系です。

本格的な内容に入る前に、まずはみんなでプロジェクターの近くに集まります。

そこで大きく表示されたのは、青くツルツルとしたミミズの画像です!

分解者としての役割を果たすミミズについて問いを投げかけることで、生態系の循環のマクロに目線を向けるためのきっかけを提供していました。

「ミミズは何を食べている?」「うんちはどうなるのか?」などの先生からの問いかけに、「土を食べてそう」「ミミズもうさぎのように、自分のフンを食べるのでは?」といったさまざまな意見が出てきます。

生徒たちが、我先にと、積極的に手を挙げて発言していた姿が印象に残りました。

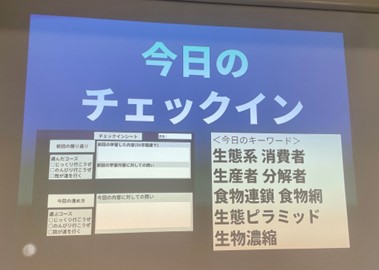

イントロダクションが終わったら、各自席に戻り、「チェックインシート」というものを記入します。そこで、前回の授業の振り返りと今回の授業の問いを明確にすることで、目的意識を持って学ぶことができるようです。

また生徒たちは、以下の3つのコースから一つを選び、自分に合った方法で学んでいきます。

「じっくりコース」……先生の授業進行と共に、実験をしながら学ぶ

「のんびりコース」……動画や問題集を使いながら、自分のペースでその日の内容を学ぶ

「我が道を行くコース」……その日学ぶ内容は自分で決めて、自分なりに学ぶ

同じ教室空間にいて、テーマや学びの目的を共有しつつも、そこに辿り着くまでの道筋、やり方は自由に選択できるということです。

個別最適な学びの実現でもあり、「自律的学習者」を育む新渡戸の理念が表れている点でもあると思います。

先生は「じっくりコース」向けに授業を進めつつ、それ以外のコースの生徒たちにも目を配り、適宜声かけをしていました。

今回のブログはここまでです!この授業の続きについては、次のブログでご紹介します。