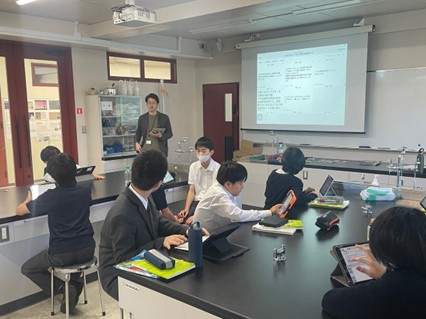

新渡戸文化中学校の授業の様子をお届けします。

前回に引き続き、中学1年生の理科の授業の様子をお伝えします。

授業のテーマは生態系で、生徒たちは自ら選んだコースで学習を進めます。

チェックインが終わると、授業の話題は生態系の循環に関する実験に移りました。

土や枯れ葉・木などを用いた実験の動画をみんなで視聴した後、分解者のはたらきについての基礎課題を解く時間に入ります。

課題は、「土は何からできているのか?」「動物や植物の死骸はどうなっていくのか?」といったもので、授業のイントロダクションでミミズについて話し合った内容を、抽象化・一般化した問いかけとなっていました。

一人黙々と課題に取り組む生徒もいれば、友人と話し合い、答えを考える生徒もいました。

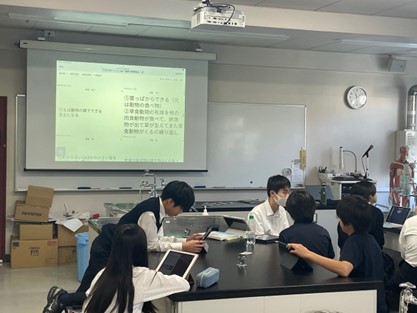

基礎課題の解答が集まったら、共有タイムが始まります。

オンライン上で課題を提出しているため、一人一人の生徒が出した回答を一目で見ることができていました。

その後、より詳しく分解者のはたらきを理解するために、土壌生物がどのような条件で澱粉を分解するかについての実験を学びます。

実験シートがオンラインで配られ、目的と手法を確認してから、生徒たちは考察・実験内容の項目などに設置された問いに答えていきます。

仮説を立て、相談しながら課題に取り組んでいる様子が見られました。

先生からの問いかけがない時でも、自由に手を挙げて各々の考えたことや経験を共有できる雰囲気が作られていたのがとても印象的でした。基礎的な知識を教えるタイプの授業は一方通行になりやすいと思いますが、先生からの問いかけが頻繁にあることや、グループワークが多いことで、双方向性の高い授業が作られていました。まさに、「自律的学習者」を育むという新渡戸の方針が表れた授業だったと思います。

また、一つのテーマの中にいくつかの課題を設置し、それぞれシンキングタイム・共有タイムなどが細かく区切って用意されているのも特徴的です、テンポが良く間延びしないので、生徒が集中力を切らさず授業に臨めるのだと思いました。

理科の授業の紹介ブログはここまでです!お読みいただきありがとうございました。