こんにちは!新渡戸文化中学校の授業の様子をお届けします。

今回伺ったのは中学1年生の社会の授業です。

科目は社会ですが、授業の冒頭にいきなり表示されたのは、なぜか月の画像。

「月の表面は舐めるとすごく甘いらしいけど、それってホントかな?」「どうしたらホントかわかる?」という先生の問いかけに、「舐めてみないとわからない!」「宇宙だから舐める時に息吸えなくなっちゃう…」とさまざまな意見が飛び交います。

他にも「東京の人は冷たい」「B型の人は頑固」など、真偽不明の言説が紹介され、それを「ホント」だと証明する方法について、さまざまな考えが共有されました。

SNSなどの情報も本当かどうか分からないものが多いので、鵜呑みにせず、まずは自分で調べてみよう!という話も出ました。

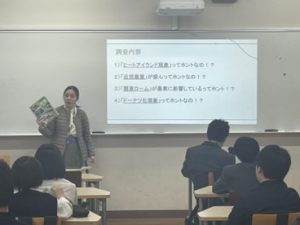

何事にも疑問を持ち、調査・探究することの重要性を確認したら、いよいよ本題に入っていきます。今回の社会の授業では、「関東地方の地理について教科書に書いてある内容がホントなのか、確認してみよう!」というテーマでグループ活動が行われました。

ヒートアイランド現象、近郊農業、関東ローム、ドーナツ化現象に関する4つの問いが立てられ、各グループは割り振られた「ホント!?」について探究しました。

調べた内容は文章にまとめるのではなく、地図を使ってアウトプットするそうです。

天気予報図や農作物の分布図のように、データを載せた地図を作っていくとのことでした。

地図で調査結果をまとめるのはなかなか難しい作業に思われますが、生徒たちはグループで協力し、楽しく取り組んでいるようでした。

日常的に一捻り加えたアウトプット課題に取り組むことで、学期末のアウトプット型テストにも備えることができるのだと思います。

(アウトプット型テストの特集記事はこちら)

【特集】生徒の「好き」と教科がつながる「アウトプット型テスト」…新渡戸文化 : 読売新聞

さっそく机をくっつけて、グループを組んでいきます。

ちなみに、写真にある変わった形の机は特注で作られており、グループが作りやすい設計になっているそうです。

机を何個組み合わせても、上手くはまるような形になっていました。

さっそく机をくっつけて、グループを組んでいきます。

ちなみに、写真にある変わった形の机は特注で作られており、グループが作りやすい設計になっているそうです。

机を何個組み合わせても、上手くはまるような形になっていました。

今回の授業レポートはここまでです。

次は調査計画を立て、実際にグループ活動を行う様子をお届けします!